3回目の開催となったバリアフリーフェスタ。この頃から「バリフェス」と呼ばれるようになったと思います。

どなたがつけた愛称なのか?よく分かりませんが、それだけ愛着を感じてくださる方がいらっしゃるということでしょうか!

障害のある人たちの今昔を比べてみると、最も違うことの一つが、障害のある人同士が友達になることが中々ない。という点を挙げることができます。

今から数十年前までは、障害者のリハビリは、各都道府県にある大規模なリハビリセンターに集められてみんなで一緒にやる、ということが一般的でした。

そうすることで、障害のある人同士のつながりが、おのずと生まれます。

同じ釜の飯を食う!などという言葉があるように、まさに一緒になってリハビリを頑張る。そんな雰囲気がありました。

さらに、リハビリを終えて退院した患者がお見舞いに訪ねてくる。そうすると、外での生活と病院での生活の違いを入院中の患者が聞くことができる。

街中で困ったことが起きた時にはどうするのか?

日常生活での困りごとをどう解決したらいいのか?

そういう情報を入院中に知ることができる機会があったのです。

例えば、障害があっても自動車を運転することができることなど、健常者のころには知り得なかったことを、退院した仲間から教えてもらう。

運転の時には気を付けないといけないこと。補助装置の選び方や使い方などは、ほとんどがこのようなネットワークの中で伝承されてきたのです。

例えば、褥瘡のリスクのある人が車に乗る時には、絶対に褥瘡予防効果のあるクッションを敷かなくてはならない。特に運転者ならどんな製品でもいいというわけではありません。

こういう情報は、やはり経験した当事者にしかわからない、また決定的に大事なことです。

しかし、現在はどうか?

地域医療や地域リハビリという制度によって、拠点病院での集中リハビリが減少し、多くの障害者がばらばらにリハビリを受けることを余儀なくされ、

入院している病院には障害者は一人しかいない。等が常態化しているのです。

このイベントでは、車好きという共通項で集まってくる人たちですので、車の話で盛り上がっていますが、実は最も大事なのは前述したようなネットワークの再構築が大きな目的の一つです。

車好き同士ならすぐ友達になれる。

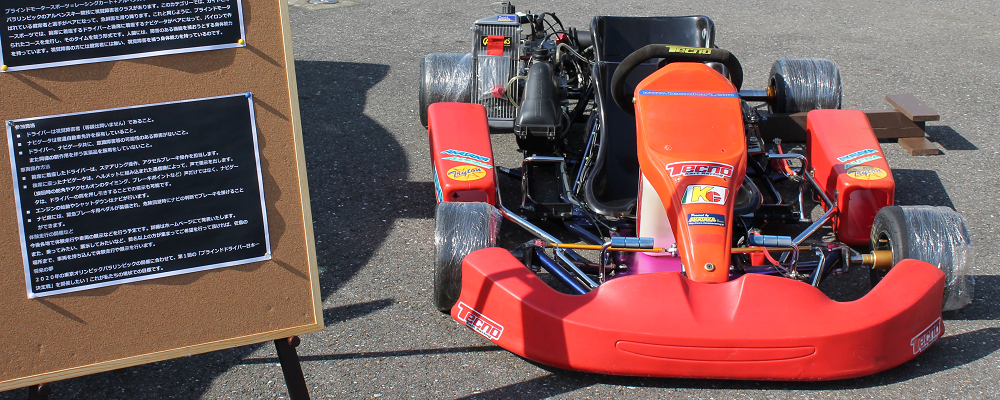

幻に終わった、視覚障害モータースポーツ用レーシングカート

パラリンピックアルペンスキーの視覚障害クラスを見てから、絶対やろうと思ったのが、視覚障害者が楽しめるモータースポーツでした。

アルペンスキー同様に、ガイドと選手が1台のレーシングカートに乗って、ジムカーナコースを走るというスタイルです。

この写真のカートは、そのための専用車両。前後の二人乗り仕様です。

剛性を確保しつつ、シャーシを延長するのは至難の業でした。

前後の乗員はラリー用のインカムで話ができるようになっています。

しかし、残念ながら資金難のため、大会実現には至りませんでした。

写真は最初で最後のお披露目展示。

今でも心残りです。

上の写真は当日開催した、障害者バイク団体のデモ走行です。

筑波と言えばバイクレースが有名ですが、

このようなバイクが走るのは多分初めてでしょう!

例えば脊損等の重度障害だと、中々バイク免許は難しいのですが、バイクと車の間にあるようなトライクや、このようなサイドカーなら、風を切って走ることが可能になります。

今回はそんな無類のバイク好き障害者の皆さんにお集まりいただき、TC1000のコースを走ってもらいました。

総勢15人ほどが、時にサイドカーの片輪を宙に浮かしながら、走行を楽しんでくださいました。

見学者もだいぶ増えてきて、今回は約500名。よかったよかった!