当時は、障害のある人がサーキットを走ったり、競技会に参加するのは至難の業といわれていました。

実際には、熱意と粘り強さでモータースポーツに挑戦する障害当事者も若干いらっしゃいました。

(ラリーの世界での勅使河原選手や稲葉さん、カートの世界の生方さんなど)

しかし、その門戸は非常に狭く一般の方が競技に参加したり、サーキットのスポーツ走行に参加することは事実上不可能でした。

「何とかしてサーキットを走りたい!運転を楽しみたい!車好きの仲間が欲しい!」そんな当事者の声に応えるために、自分たちに何ができるか?

それならサーキット全体を貸し切ればよいのではないか?

これがハンディキャップドライバー日本一決定戦の始まりです。

この大会は参加してみたい障害者ならだれでも参加できるように運営され、自家用車で参加することができるようになっていました。

この大会は、2007年から2017年までの毎年、全国各地で開催されました。

このページでは、ハンディキャップドライバー日本一決定戦の歴史を、時代ごとに振り返り、

このようなことが日本で行われたという事実を後世に残すと共に、後を引き継いでくれる方の参考になるための事例紹介となることを期待しています。

ハンディキャップドライバー日本一決定戦の特徴

- だれでも参加しやすい

- モータースポーツ経験の有無を問わず、だれでも参加でき、車両の性能やドライバーの障害の程度によって差が出ないようハンディタイムを導入しました。

- フィジカルタイムハンデ

- 各コース別に、身体障害別のタイムハンデを導入しました。麻痺の状態や切断部位、可動域等を考慮しました。この数値は適宜調整され、重度障害であっても平等に順位認定を得られる用工夫されていました。

- 排気量別タイムハンデ

以下の画像をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。

-

2007年

第1回ハンディキャップドライバー日本一決定戦

日時:2007年12月9日

会場:富士スピードウェイジムカーナ場 -

2008年

第2回ハンディキャップドライバー日本一決定戦

日時:2008年12月8日

場所:富士スピードウェイドリフトコース -

2009年

第3~6回 HCDレーシングシリーズ。

日時:2009年4月29日 2009年7月18日 2009年10月31日

場所:富士スピードウェイジムカーナ場 ドリフトコース ショートサーキット -

2010年

HCDレーシングシリーズ

日時:2010年7月17日/9月18日/11月27日

場所:山梨、長野、愛知 -

2011年

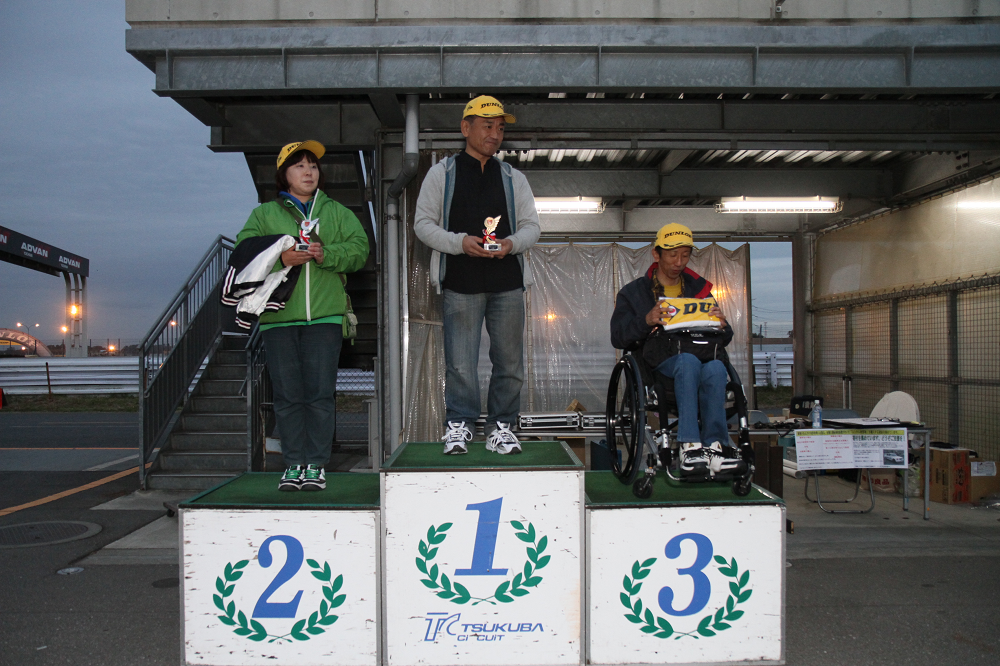

ハンディキャップドライバー日本一決定戦

日時:12月4日

場所:つくばサーキットジムカーナ場 -

2013年

ハンディキャップドライバー日本一決定戦2013

日時:2013年10月19日

場所:筑波サーキットTC1000 -

2014年

ハンディキャップドライバー日本一決定戦2014

日時:2014年10月25日

場所:筑波サーキットTC1000 -

2015年

ハンディキャップドライバー日本一決定戦2015

日時:2015年10月4日

場所:筑波サーキットTC1000 -

2016年

ハンディキャップドライバー日本一決定戦2016

日時:2016年10月15日

場所:筑波サーキットTC1000 -

2017年

ハンディキャップドライバー日本一決定戦2017

日時:2017年11月19日

場所:筑波サーキットTC1000